暖房・冷房システムの脱気【基礎理論及び実用的解決法】~物理的脱気のための技術的可能性~(第三章)

物理的脱気のための技術的可能性

水張り水および補給水の中にはガスが溶解している。

脱気の方法は非常に多く、それぞれの効果もまた多様である。

最も費用はかかるがやはり一番効果のある方法は、蒸気による脱気である。これはたとえば地域暖房プラントで行われている。だがここでは100℃以下の温度域で、技術的に実行可能な物理的方法で、かつまた建築技術上でも実現できる方法について触れてみたい。

残念ながら現状では脱気システムの評価に関して標準化された方法が存在していない。そのため、根拠のない、さらには間違った諸説が広告宣伝効果を狙って大手を振って出回ることになる。

例えば、「システム中から全てのエアを取り除きます」と読めるエアセパレータがあるとする。一体この「エア」とは酸素と窒素のこと含めて指しているのだろうか?「すべてのエア」とは水中に溶存した分も指すのだろうか?

膨張タンク内が通気管で外気につながり、その中に膨張水を逃がすタイプの圧力保持装置システムのメーカーのある広告に、次のような文がある。

引用:「新しい競合メーカーは、『…システム水中へ大気開放型膨張タンクから酸素が取り込まれる』と指摘する。これは部分的には正しい、しかし、それはたいしたことではない、なぜなら無圧(大気圧下)の水はわずかな酸素しか吸収しないからである。」

この最後の文章には、次の3つの点で誤りがある。

1.酸素がシステム水中に入るということは紛れもない事実であること。

2.これは“たいしたことではない”、ではなく重要なことであること。

なぜなら、

3.無圧(大気圧)水は、10℃で約11mg/l、70℃でもまだ5mg/l 以上の酸素を吸収することができること。この量はVDI2035に定める勧告値0.1mg/l の50倍にもなる高い値である!

したがって、私たちは建物設備やプラント設備で実施されているいくつかの代表的方式の効率について述べてみたい。これは基本的に次の3つの要素が影響因子である。

- 媒体の温度

- 媒体の圧力

- 作動原理

システム圧力下における脱気

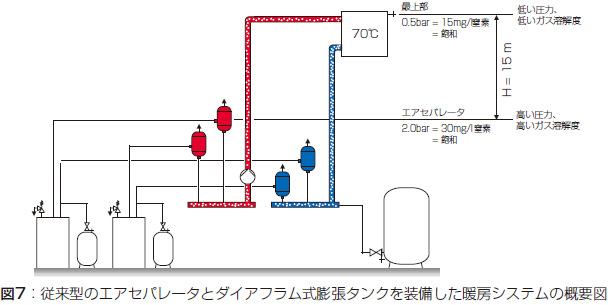

多くの暖房冷房回路に、いわゆる機械式エアセパレータが脱気のために取り付けられている。これらは気泡のみを分離し、溶存ガスは分離できない。数多くの作動原理があるが全部に共通することがある。それは、これらすべてはシステム運転圧力下(ガス溶解度が高い)で作動しさらにまたその有効性は設置場所(上層部、下層部、往き管、戻り管、タンク、ポンプまでの距離等)に大きく左右されるということである。

------

これらのエアセパレータで「エアの問題」を確実に除去できるのは、システムの高い位置(上層部)に取り付けた場合に限られる。今日では、回路分岐ヘッダーは建物の低層部に設置するように設計されるのが一般的である。セパレータは条件の悪いシステム低位置に取り付けられることになる。そのためその有効性は、ゼロとは言わないまでも大きく減じられる。たとえば、図7の例では、窒素含有量の低下はわずかで、約30 mg/l になったにすぎない。上層部でガスが分離するのを確実に避けるためには15 mg/l にする必要があるだろう。機械的にエアを逃す方法は、溶存ガスの含有量を減らすことや腐食の進行をとめるまでの影響は及ぼせない。

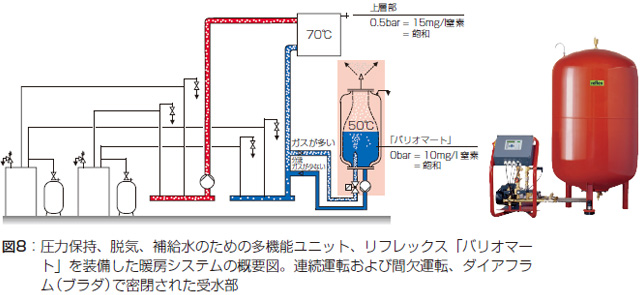

大気圧における脱気

ポンプ制御される圧力保持装置は、圧力のかからない(大気圧下の)受水部に膨張水を受け入れる。同時にこの受水部は集中脱気装置としても使用できる。システム循環水の一部が分流し無圧大気圧の受水部に導かれる。大気圧へ圧力を下げることにより例えば窒素の全システム内の濃度は理論的に約10 mg/l まで下げることができる(ヘンリーの図表:0 bar(大気圧)、50℃の時)。これは上層部高位置の危険濃度より低い。よってこの濃度では遊離気泡の分離はもはや起こり得ない。→第一章図4参照 大気圧脱気装置は古典的な集中水抜きエア抜き管装置に求められていた要件を満たす。その上「気泡のない」循環運転によって潰食の危険が回避され、保護皮膜形成が妨げられることもない。時間と労力のかかる分散エア抜き作業はもはや過去のものとなる。

受水部は当然ながら大気と非接触の密閉容器として設計されなければならない。

→第二章参照

大気圧脱気装置による溶存ガスの低減効果にはある限度がある(ヘンリーによる大気圧下の溶解度)。例えば、補給水中の酸素含有量についてはそれが40℃で受水部に入った場合11 mg/l から約7 mg/l に減少させるがそれ以下にはならない。

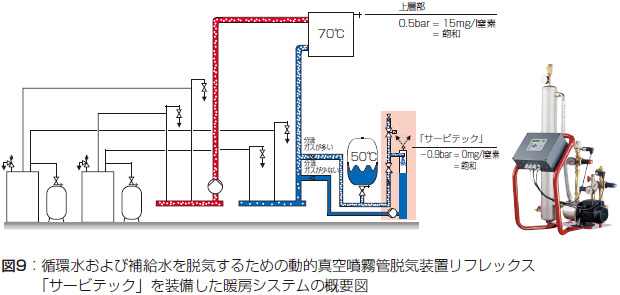

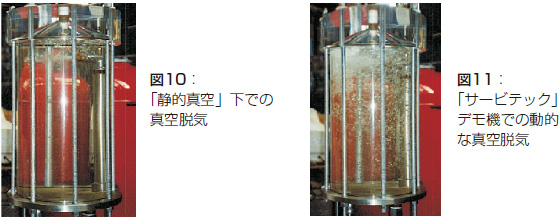

真空での脱気

真空脱気装置は真空下でシステム循環水から引き出した部分流を脱気する。真空下でのガスの溶解度は事実上ゼロである。にもかかわらず静的な真空下では脱気はゆっくりとしか進まない(図10)。そこで真空中に水を噴射し活性化させる(図11)とはじめて高い効率の脱気が進む。

動的真空脱気装置はシステムネットワーク内の運転圧力とはまったく独立して働き、遊離気泡の生成を減少させるだけでなく溶存ガス量も実質的に大幅に低減させ非常に効率が高い。またH2やO2などの反応性ガスを取り除き腐食を最小限にすることができる。薬品を使った脱気方法に対して真空脱気の大きな利点は、化学的な反応結合をしない不活性ガスも含めてすべてのガスを妥協なく分離することである。たとえばある測定では循環水内の窒素含有量は「サービテック」真空噴霧管脱気装置で約3 mg/l にまで減じることができることを示した。この値は加熱脱気で測定される値にほぼ相当する。ただし鋼管を主体とした配管システムでの分流脱気法がシステム循環水の酸素含有量に及ぼす影響は限られたものになる。酸素は反応が速いので、分流量があまり少ないと分離される量より主循環回路に逃れて酸化腐食に使われてしまう量の方が圧倒的に多い。これはすべての分流脱気に共通する問題ではある。

もっとも、補給水および水張り水の脱気にはきわめて有効であり、その溶存酸素量は約80%減少させることができる。

各種脱気システムの比較

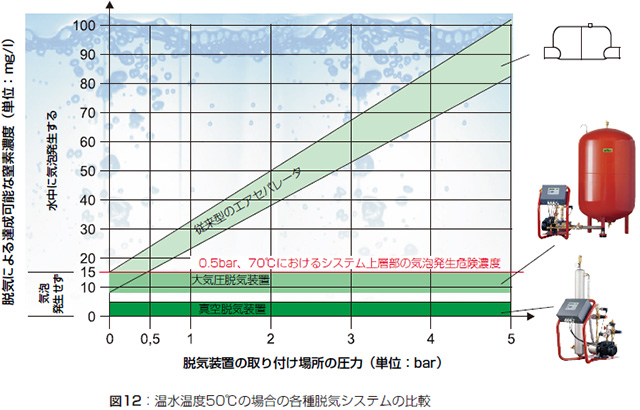

各種脱気システムの有効性を分かりやすく説明するために、システム水に含まれる窒素量を脱気装置を取り付けられた場所の圧力で物理的、技術的に達成可能な最小の値を示してみたい。(図12)窒素は不活性ガスであり二次的反応で消費されたりしないので「測定ガス」としての役割を果たし、公平な測定結果をもたらす。

図12は、大気圧脱気と真空脱気のみが従来の集中「水抜き、エア抜き」管に求められた要件を満たすことを明らかにしている。

機械式エアセパレータは圧力の上昇とともに実質的な有効性が下がってしまう。特に建物低位置に取り付けた場合は、建物上層部での気泡発生を確実に避けることができない。

単なる「エア抜き」だけではなく積極的に腐食と戦うのなら、ガス含有量はゼロを目指さねばならない。これは加熱脱気、または動的真空脱気でのみ可能である。

真空での脱気

ここで実地検証時にしばしば見い出されるのだが、ヘンリーの法則の誤った解釈について指摘しておきたい。現実にはありえない「紙」の上での脱気性能であることが証明される。

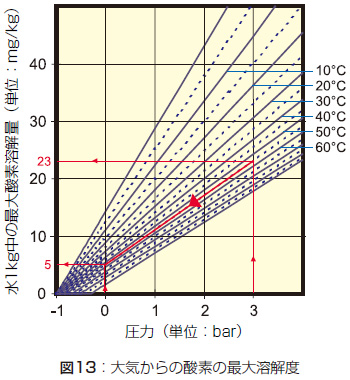

ヘンリーの法則に基づく記述 図13

ある暖房システムがあって送水温度が55℃、圧力が3barの場合、23mg/lの酸素が溶解する。脱気装置内で圧力を0 ba(r 大気圧)に解放した場合、温水は5 mg/l の酸素しか溶かすことができない。その結果、脱気装置内に23 mg/l-5 mg/l=18 mg/l の酸素が分離される。

この記述は間違っている!

なぜか?

1. ヘンリーは実際の水中の酸素含有量を記述したのではなく、「空気と水面が十分に長期にわたって直接接触していた場合に空気から酸素が最大どれだけ溶解可能か」を述べたのである。

このような接触条件は密閉システム、開放システム、そのどちらでもありえない。

2. 酸素は反応性のガスである。すなわち酸化、または他のガスとの反応過程で比較的短時間に消費され尽す。図1に示すように酸素含有量は調査した殆どすべてのシステムにおいて0.1 mg/l に満たなかった。脱気装置がついていない現場でさえも、である。

3. 循環水内の酸素含有量が5 mg/l へと削減されたとしても、これは不満足な結果でしかない。VDI 2035 第2によれば、0.1 mg /l 以下の値を目指さなければならないのである。

この例は、脱気装置に対する統一された評価基準が創られるべきことの重要性を示している。脱気というテーマについて殆ど理論的に根拠のない、実際上の証拠のない諸説が日々出てきている現在の状況はまったく満足できるものではない。このテーマの重要性が増加していることを深慮しておらず、これでは市場を混乱させかねない。

資料ダウンロード・お問い合わせ

- トップページ

- 住宅機器販売部トップ

- お役立ち情報

- 【基礎理論及び実用的解決法】(第三章)